实况新闻:在线观看成人小视频-王怡霖:直播间卧底六个月,我看见光鲜背后“被遮蔽的秘密”

【编者按】

2024年即将走到尾声。新旧交替之时,我们渴望停下脚步,打捞过往的故事和声音,于喧嚣中倾听和回望,带着沉淀后的眼睛面朝未来。

时间会给我们答案吗?或许更多的答案藏在每个人的生命历险中,那里有奋斗、遗憾与成长,有挣扎、沉思与希望。

今日头条专注为用户提供优质、深度的内容,特联合澎湃新闻共同举办“当我们谈论2024时”年度演讲,活动于2024年12月16日晚在东方艺术中心开启。演讲者张雨霏、曾美慧孜、梁永安、毛尖、王怡霖、陈年喜、方励、姚洋,与三百位观众一同进行一场精神的求索,寻找共同的经验和记忆,于不确定的时代,看见差异,也看见连接。

我们将陆续刊发讲者实录,以飨读者。

不如你亲自去做主播吧

大家好,我是王怡霖,一名大学老师。或许你们看到过“港大女博士卧底秀场直播”这样的报道,没错,我就是那位港大女博士。放心,你们不可能认出我,因为做主播后的第一课,就是学会了如何用美颜功能调节一切——缩小脸、放大眼睛、磨皮塑形,甚至调整发际线。你要问我调整了多少,我只能说,微do, 也就40%科技吧。

为什么写博士论文需要卧底做主播呢?其实这并非我本意。我从一开始就遇到了入场的困境。这也源于秀场直播这个行业本身的特殊性。当我怀着雄心壮志进入公会进行参与式观察时,我才发现,公会里根本就没有主播。

原来运营和主播根本不必见面,只需要加一个微信,他们之间松散的合作关系就建立起来了。而运营也根本没闲着,因为负责的主播人数众多,他们通常会同时打开多台手机观看直播。线下找不到主播,跟运营又说不上话,成了我做研究的第一个困境。

第二个困境是我根本看不懂直播。主播们为了腾空升起的火箭、嘉年华笑中带泪,观众也享受其中,只有我觉得困惑。看了一个月直播后,我发现秀场直播比想象中复杂得多。参与不仅仅是刷礼物,还有抽盲盒、打PK、抢榜单、帮主播升级等玩法。与此同时,直播间的对话,并不利于深度交流,大部分的时候主播会使用替代性词汇来规避一些风险,而那些仅有的交流也指向了精准变现。主播们的身份也不稳定,频繁更改账号、头像、ip,甚至有的账号多次违规以后被平台回收,最后只剩下一串数字,原来的痕迹消失无踪。

转机出现在2019年春节,我的第一位访谈对象终于跟我说了实话:你问的问题都太蠢了,不如你亲自去做主播吧,这样你就能明白我的苦了。

于是我赶紧准备起来。我做了两件事,减肥和学歌。因为在我的印象中,主播一定是80斤的网红脸,也一定要有一份可以傍身的才艺。整容我肯定是来不及了,我开始疯狂减肥,并一口气学习了200多首网络歌曲。我把直播间的名字都想好了,就叫,霖子会唱歌。

准备好以后,我在某招聘平台发布了信息。但让我没想到的是,信息发出不到五分钟,我就收到了几十条打招呼的后台消息。这些信息无一例外告诉我一件事:想要直播可以立刻来。

原来,做主播根本不需要门槛。招聘平台上给我发消息的工作人员,叫星探。只要成功促成一份签约,他们可以从中获得至少200元的提成。

去公司的那天,我特意做了发型和美甲,带齐了能证明我博士生身份的所有材料,包括港大学生证、开题报告和研究同意书。然而,这些都没有用上。公司位于成都某商场旁的一座高层写字楼,一位自称经纪人的工作人员接待了我。他没看我递上的资料,而是直接递给我一份演艺合同,告诉我只需按时开播,每天四小时,一个月25天,合同就能签了。就这样,我仓促签约,异常顺利地当上了主播。

王怡霖的直播间。

“贴钱”上班的底层主播

做主播的第一个月,我就感受到了这个行业的残酷。跟我对接的运营在得知我并不是来赚钱以后,就不再积极。我被安排在一间几乎被废弃的房间直播,房间毫无装饰,麦克风常常没声音,网络也很卡。而其他女孩的直播间则装饰得五彩缤纷,有Hello Kitty和火烈鸟的摆件,还有漂亮的沙发,更多的打光灯以及更高级的声卡设备。

不平等从签约的那一刻便悄然开始。公司的大主播得到的支持远远超过我们。他们有专门的团队负责设备调试、视频制作、直播效果把控,甚至有专人照顾他们的日常生活。有一次,我和公司最红的主播一起乘电梯,我根本没有资格与她交谈。她拥有专属的直播空间,公司特意为她拉了一条专用网线,她身后总跟着一大群助理,显得格外耀眼。

而底层主播则完全不同。

和我一起进公司的有五个人,最小的只有18岁,他们都不是本地人。他们最迫切的就是尽快赚钱来支付在新城市的生活费用。然而签约后,我们很快意识到:经纪人完成了招聘任务后,就把我们给放弃了。

直播起步异常艰难。没有公会的扶持,我们的直播间常常只有5个人。就算连续播4-5小时,收到的礼物也不过100元。我们只能从中拿到20%-50%不等的分成。我们经常是“贴钱”上班。

这个时候我们也得想想办法,于是我们试着调整直播的时间和内容。我们中有的人开始在家直播以延长直播时间。但由于通宵过度劳累,其中一位女孩因心肌炎倒下,她成为我们中第一个退出的人。

我们还尝试了PK,虽然我们不愿意打PK,因为这样输多赢少,每场都要接受惩罚:下蹲、打屁股、画脸、转圈、胶带封嘴、对着屏幕喷水……这些我们之前从未想过的惩罚,成了每天的“常规操作”。虽然直播间逐渐热闹起来,直播等级和礼物也开始增加,但痛苦也与日俱增。

开播变得让人恐惧,因为这意味着没人,意味着我们必须去PK,去蹭流量。大部分礼物报酬来自输掉PK后的“医药费”。然而,这不是硬性规定,很多时候,我们做完50个下蹲,腿都发抖,却没有收到一朵玫瑰花,令人心灰意冷。

有主播就开始在群里感叹,如果有大哥守护就好了。对于底层小主播来说,大哥指的是那些能为她们撑起直播间的人。秀场直播本可以通过展示才艺或玩游戏等方式赚钱,但底层主播太难获得流量,才艺无人问津,只能一次次改变直播内容碰碰运气。在这种规则不明确的环境中,找到大哥,争取他们的支持,成为了一条捷径。

许多普通女孩进入直播行业时,怀揣着成为明星、网红、赚大钱的梦想。我记得一位主播的朋友圈签名写着:“越努力越幸运”。然而,签约后她们才发现,自己已经被捆绑到成功的另一头。

她们的保底金随时可能取消,合同中有小字条款允许公会更改条款,这些我们当初没注意到。签约时看似简单的十分钟,实际上意味着与公会捆绑3年且自动续约。除非180天内不直播,否则无法解约。对于那些依赖直播生存的底层主播来说,解约的代价实在太大了。

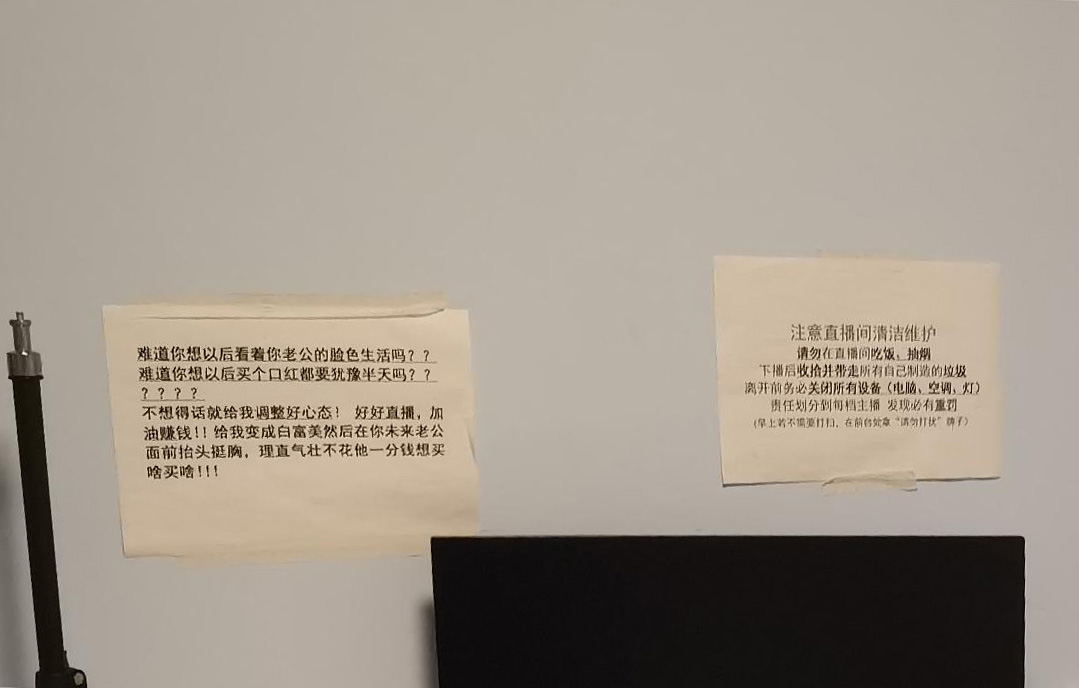

直播间内墙上贴的内容。

大哥与“三爽原则”

我必须承认,我之所以能够继续直播,是因为我在第27场直播的时候遇到我的第一个大哥。他在我7个小时的直播里,贡献了1357.5元里的1000元。

我们的相遇充满戏剧性。我在和一个男主播PK时,他要求输掉比赛的我用鞋底抽50下屁股。我当然不愿意。这时,那个男主播私信我说,我这个大哥有实力,你要不抓住机会,肯定会后悔。敢不敢玩,一句话。我想了想接下了挑战。其实我有个私心。我想如果是别的底层主播肯定会接下这个挑战。我想完整体验他们的生活。打就打。然而在打完50下屁股以后,我坐在座位上有些愣住了。

这时,直播间突然出现一个观众,他迅速地关注了我,接着连续刷了10辆跑车,每辆100元。他后来告诉我,支持我的第一个原因是,他认定我是一个新主播。他说我在PK后露出的那几秒钟的难过表情让他认定,我还没有被这个行业所污染。第二个原因是,他看到我已经直播了7小时,数据却很差,这激起了他的保护欲。第三个原因是他后来在得知我身份以后告诉我的,因为我的名校博士身份,他觉得支持我,挺有面子的。

主播们拼尽全力想留住大哥,期待他们的守护,而大哥们也不傻,其实也在不断评估主播的表现:是否稚嫩、是否努力、是否忠诚,是否能给他们带来面子。这种微妙的关系让他们之间的互动充满了竞争和不确定性。

在许多平台推出的用户激励体系中,消费足够多的金钱就能实现“身份再造”。普通观众通过持续的投入,可以从“贫民”跃升为“骑士”、“伯爵”、“国王”甚至是“超级帝王”。每获得一个新身份,他们就能解锁更多平台功能,享受炫酷的入场动画,购买限定礼物的特权。通过大额消费,这些普通人瞬间变成了平台上被争抢和仰慕的对象。然而,这种虚荣的满足感却是短暂的,平台会每月进行重新评估,若没有持续消费,“贵族身份”便会消失,虚荣也随之而去。

在我全职直播的六个月里,我有过三个守护大哥,他们有一些共同的特点。他们的工作时间比较灵活,要么出差,要么工作中有很多空闲时间,所以直播成为了他们消磨时间的方式。大哥们的收入多依赖于绩效或回款。收入通常有滞后性,这让他们收到款的时候就像天降大奖。

他们来自各行各业,但是他们都是各自阶层的边缘人。他们中的一些人其实并不富裕。他们爱面子,渴望通过直播获得存在感,尤其喜欢抽盲盒,因为这让他们能够以小博大。

一位大哥曾告诉我一个“三爽原则”:第一重快乐是抽到从未得到的奖品;第二重快乐是把奖品送给心爱的主播;第三重快乐则是在关键时刻送出礼物,让主播感动,并让其他男人看到自己为主播做的事。

他们希望自己的人生也能像抽奖一样,轻松获得大奖,但现实却是残酷的。几乎没有人能够真正通过以小博大获胜。充值的财富最终只会加速消耗,身份很快就会消失。当他们的生活陷入困境,他们开始向主播借钱,从平台贷款,对失去的财富感到悔恨,甚至有时候变得歇斯底里。

最终,我在直播六个月后选择停播。

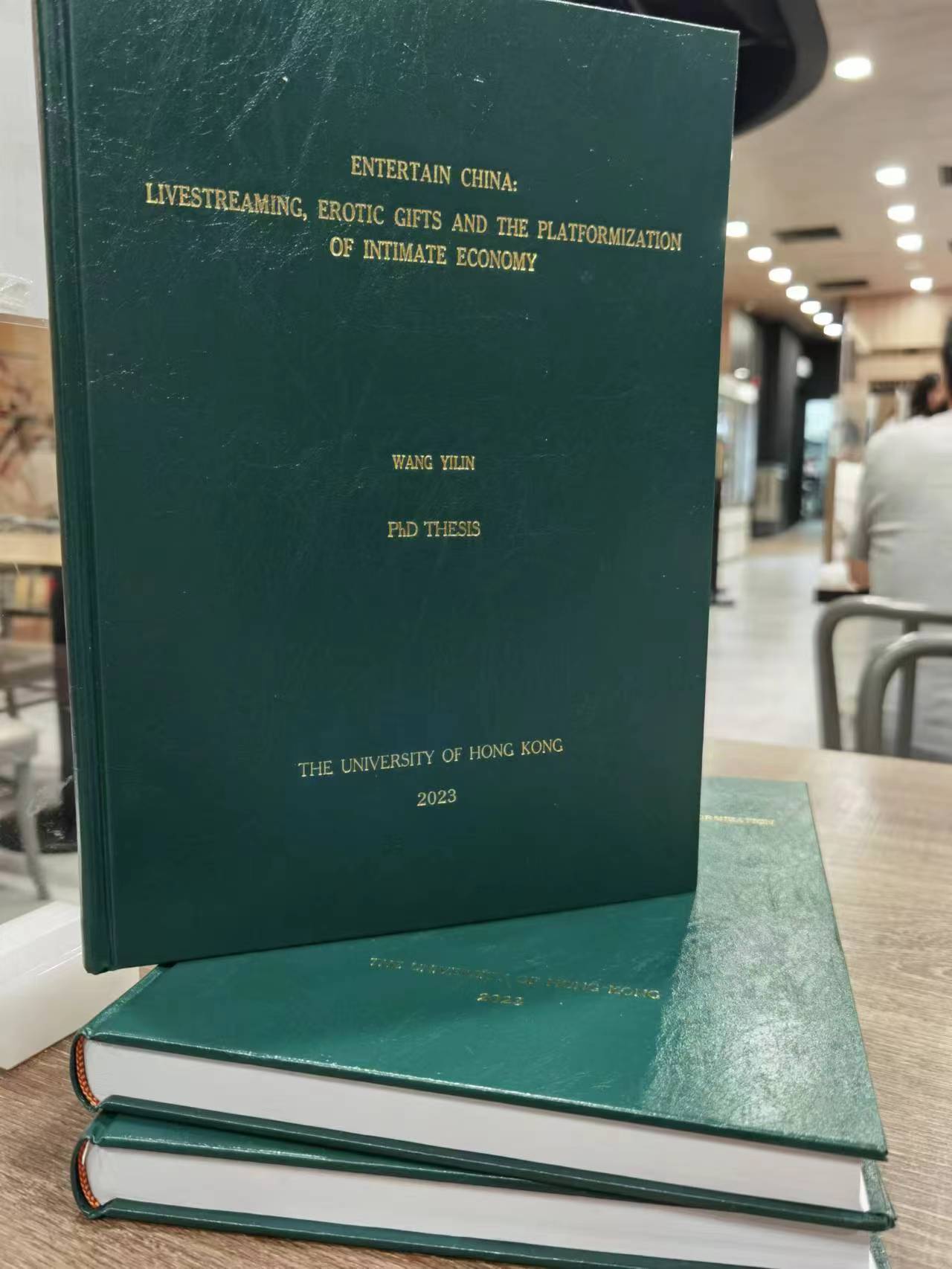

王怡霖的博士论文。

“光鲜亮丽”背后的痛苦与代价

我停播的另一个原因是,我希望能和许多在直播中遇到的主播见一面。没有亲自做主播,我们或许永远不会有交集。可以说,她们的出现,改变了我对女主播这个群体的许多看法。

这里有三位特别的主播,我想讲讲她们的故事。

第一位主播是一位高危截瘫的残障人士。她12岁时患上严重的风湿性关节炎,导致下肢坏死,瘫痪在床。我们通过PK相遇的时候,她委婉地告诉我,能不能用嘴巴可以完成的成语接龙或唱歌来替代一些别的惩罚。她说,很多人称她为网络乞丐,但她不同意,因为每一分钱都是通过PK挣来的。她喜欢直播,因为可以遇见生活中无法接触到的人,不再只盯着天花板。PK快结束时,我录了屏,我希望永远记得这段相遇。

第二位主播是一位单亲妈妈。她独自抚养两个孩子。由于前夫的债务,她成了失信人员。她希望通过直播能尽快还清债务,给孩子提供更好的教育。因为只有初中学历,找工作非常困难。她只能等孩子睡了再开播。她非常拼命,甚至挑战过连续直播18小时不下播。她知道自己无以为报。每逢过节,她会亲手做一些小吃快递给支持者们送去。她有时也让孩子们短暂出镜,给大家说些吉利话。她告诉我,她希望孩子知道,妈妈的工作是正当的。

我和第三位主播相识于一场长达五个月的谎言。她一直告诉我自己是上海主播,但她播得并不好。我们每天PK打发时间,她会哭诉没有收到礼物,直播没有希望。五个月后,当我提出想和她见面,她终于忍不住跟我说了实话,自己用外部软件更改了IP地址,假装在上海。她说她从来没有来过上海,她甚至连她们那里的省会城市都没有去过。她这样做是为了能够在上海这样的大城市获得流量。我最终去她的家乡见了她。在分别的时候她告诉我,真羡慕我想去哪儿就能去哪儿,而她只有通过更改地址才能实现。

直播并不轻松。长期熬夜,长时间说话,在高分贝的噪音中工作让我们的身体出现了各种各样的问题。就连我也感受到了视力和听力的衰退,患上慢性咽炎,失眠,脱发。

直播行业的工作强度和身体压力常常被外界低估。一位主播在朋友圈发了这样一个帖子,她说:“日落灯的用处是挂吊瓶。”这句话一度让我非常难过,也让我更加清楚地认识到这个行业的困境。

一些主播在面对直播瓶颈时,会选择一条极端的道路——整容。手术后,她们的脸上布满绷带,身体肿胀,不得不暂时停播。她们很多人到最后也会换号。因为许多男性观众会认为成熟主播并不值得支持,他们不想成为直播间的“接盘侠”。

我才意识到,原来“成为主播”和“成为网红”是两种完全不同的逻辑。网红通过积累粉丝和影响力来变现,而这些底层主播则很难摆脱“灰色”和“污名”的标签。

更为残酷的是,这一切背后往往隐藏着许多“被遮蔽的秘密”。许多时候,她们的收入并非完全来源于才艺或观众的支持。在这个行业“光鲜亮丽”的表面下,是充满血汗和隐秘代价的生态。屏幕上炫酷的礼物特效,背后可能是主播们付出的身心健康、与社会的脱节、不断的情感与金钱纠葛,以及无数难以言说的痛苦。

我认识的许多主播,初见时只有二十岁,满怀着对直播行业赚快钱、成名的幻想。但几年过去,她们失去的远远多于获得的。一些主播为了缓解压力常年靠药物入睡,许多人陷入情绪问题的困扰。收入的不稳定让她们每个月最大的压力是偿还各种微型贷款。更令人心痛的是,他们中有些人坦言自己已无法进入正常的亲密关系。依赖男性观众的支持谋生,最终却变得极度厌男,这种矛盾几乎成了她们职业生活的常态。

我的这个研究持续了2年半。我做了6个月的主播,完成了109场直播,打了496场PK,访谈了43个直播相关人员,跨越8个平台,5个省。

2024年我跟中国人民大学的董晨宇老师在合写一本秀场直播的书;我们也完成了两篇学术文章的初稿。然而这些真的能够让我们足够了解他们吗?

我们注意到,这个行业在我们还未完成书写的时候又发生了新的变化。

为了避免违规,一些主播被要求伪装成机器人。他们只通过动作来回应观众的打赏,不允许随意发言。交流被最大程度限制。

越来越多的男主播也加入到了这个行业。我曾看到一位穿古装的男主播,每当收到大礼物就跪下作揖,喊着“恭迎娘娘回宫,小的给您请安了”。

我很想问问这些主播他们内心真实的感受。

平台在快速发展,秀场直播生态也在不断变化,而主播们在其中被动或主动地参与,塑造了一个复杂而矛盾的行业格局。秀场直播的问题不容忽视,但更重要的是理解其中的复杂性——看见具体的人、错综的关系,以及光鲜背后被掩盖的真实。面对这个行业,我们需要的不只是批评,而是更多的理解与实际行动。

或许在2025年,我们可以推动平台制定更公平透明的规则,保障主播的基本权益;通过真实的研究和报道,呈现行业的复杂生态,减少偏见;为那些希望转型的人提供帮助,支持他们找到新的方向。这些行动也许无法彻底改变行业现状,但它们至少能够为主播们带来更多的选择和希望。

谢谢大家!

(实录内容经修订后有删节)